2020年度から小学校で必須科目となったプログラミング教育。

ここ香川県善通寺市でもプログラミング学習ソフト「Scratch(スクラッチ)」を使った授業が積極的に行われており、プログラミング学習への興味・関心の高い子どもたちが多くなっているとのこと。

それを受けて今回、四国初となる「Cygames presents Tech Kids CAMP in ZENTSUJI」が去る7月24日から4日間にわたって善通寺市役所で開催されました。

この「Cygames presents Tech Kids CAMP in ZENTSUJI」は、ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社 Cygames(東京都渋谷区)と、善通寺市とデジタルシティズンシップ推進の協定を結ぶ株式会社 CA Tech Kids(東京都渋谷区)が共同で行ったもので、意欲のある子どもたちのプログラミングスキルの底上げを行うことが狙いで、さらにプログラミングの楽しさを感じてもらうことも目的としています。

最初の2日間で作りたいゲームをメンターと呼ばれるインストラクターとともに考え、残りの2日間で制作。今回取材にお邪魔した最終日(8月8日)は、その集大成である作品の発表会が行われるそうです。

2~3人の7グループに分かれ、普段は子ども向けのプログラミング教室の講師を務めるメンターが各グループに1名付きます。

発表を前に子どもたちはゲームのプログラムをチェックしたり、プレゼンテーションの組み立てをメンターとともに考えている様子。時折笑いが起きる和気あいあいとした雰囲気ですが、パソコンに向かう子どもたちは真剣そのものです。

撮影しながらさりげなく聞き耳を立ててみると、子どもたちの質問に対してメンターさんはそのまま答えるのではなく、答えのヒントを与えて子どもたち自ら考えてもらうスタイルのよう。一定の答えが出たら「なるほどね~」なんて共感してくれるから子どもたちもより積極的になっている様子が見て取れました。

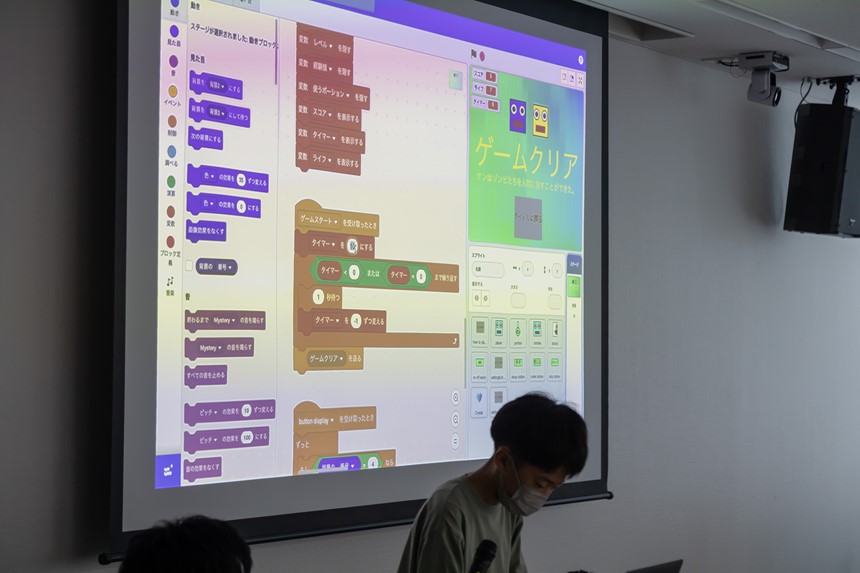

プログラミング教材は普段の授業にも使われている「Scratch(スクラッチ)」。ブロックを組み合わせることでプログラムを動かすビジュアルプログラミングだから難しい言語でつまづくことなく、論理的な思考であるプログラミング思考も身にきやすいのだとか。

自身が授業で習ったことのない親世代からするとイメージできないと思いますが、そもそもがプログラマーになってもらうための授業というより、論理的な思考を身につけるための学習なんだそうで、そう考えるとプログラミング教育の意義がなんとなく理解できるような気がします。

そしていよいよ発表会です。

急に増えたテレビや新聞などの報道陣を前にひとりずつ発表するのだからこれはめっちゃ緊張する! 僕もプレッシャーを与えてしまっている側のひとりなのですが、つい「がんばれ!」と声をかけたくなります。

まずは制作したゲームの説明から。なぜこのゲームを作ろうと思ったのか、誰のために作ったのか、ゲームをプログラミングしていく中で大変だったことなど分かりやすく説明していきます。

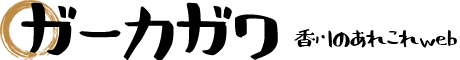

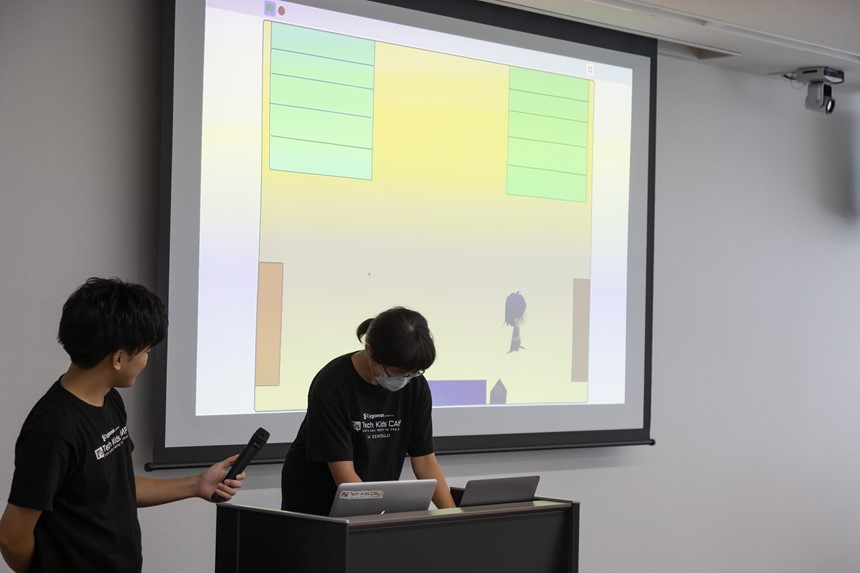

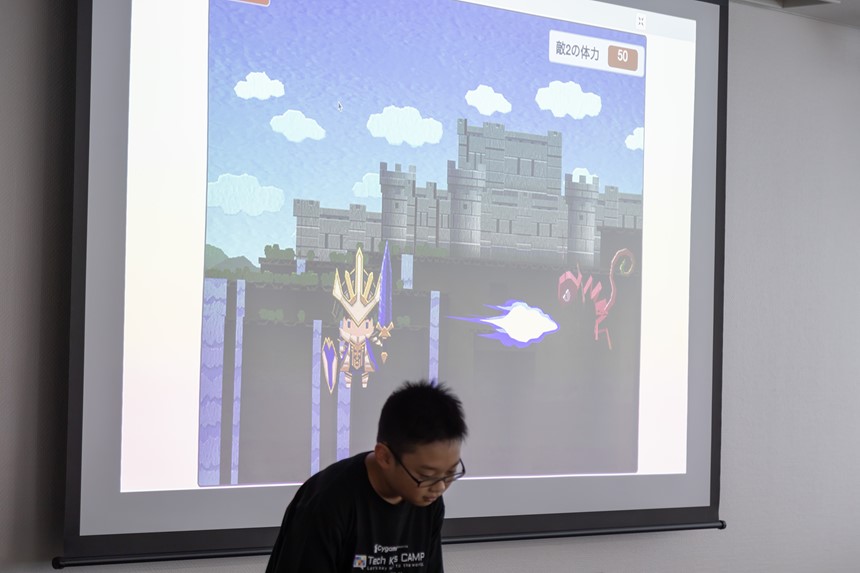

簡単に説明が終わったら実際にゲームのデモンストレーション。これがそれぞれ個性があって見ていて本当に楽しい。

こちらは家を建てていくゲーム。家族みんなで楽しめるよう簡単な操作性を意識したそう。

シューティングアクションゲームはCygamesが実際にゲーム開発で使ったイラストを使ったビジュアル的にも工夫がみられる秀作。モンスターを倒してスッキリしてもらうために作ったそうです。

こちらのゾンビゲームはストーリー解説がすごい!

デモ中に不具合があっても、すぐにリカバリーできるのも大したものです。しっかりプログラミングを理解していることがうかがえます。

他にもサッカーを好きになってもらいたいとルールが理解できるクイズ形式のゲームや、

自分が人見知りする性格なのでとコミュ力を上げるゲームを作ったという女の子もいたりで、プログラミング能力とともにその発想力に感心することも多かった発表会でした。

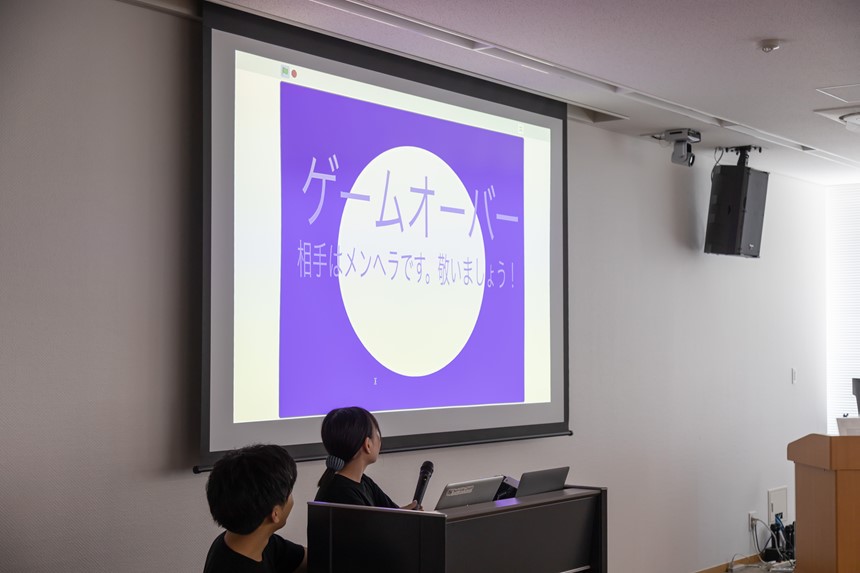

ちなみにゲームの結果は…

相手はメンヘラだそうです(笑)

善通寺市の増田さんへの囲み取材から。

善通寺市では他市に先駆けてプログラミング教育に力を入れているそう。コンテストなどで全国に行けば頭一つ抜けている子どもが多くいる中で、そういった子どもを善通寺市からも輩出したい。また、都会に比べるとDX(デジタルトランスフォーメーション / デジタル技術による生活やビジネスの変革)がまだまだ遅れている。こういった取り組みを行うことで、将来的に市の発展につながればという思いを話されました。

今回のワークショップを取材して、子どもたちはいったん興味を持つとハンパない吸収力や発想力を発揮するすごい力を持っているとあらためて感心させられました。こういった伸びていく子どもたちを委縮させることなく、これからも周りの大人たちが見守ってあげられたら、一体どんな人材に育つのでしょう。ほんと、楽しみでなりません。

みんながんばったね! おつかれさまでした。

おしまい。